C’è un passaggio del libro “Il quartiere” di Vasco Pratolini che mi ha sempre colpito. Uno dei personaggi verso la fine del libro sostiene che per diventare adulti bisogna avere il proprio segreto. La schiettezza, il presentarsi al mondo, così come si è, appartiene solo ai bambini.

Mi osservavo allo specchio ieri sera per scrutare i cambiamenti del mio volto dopo quanto mi è accaduto.

Gli occhi forse sono un po’ più stanchi, ma sempre belli. Il naso e la bocca un po’ anonimi, ma tanto sono gli occhi che da sempre prendono la scena.

Mi sono ingrassata, ma forse avvolta in strati di nero non si vede troppo. E non riesco ancora a liberarmi di quella panciotta, che ogni tanto involontariamente accarezzo. È la stata la tua casa, la tua culla, ancora non ce la faccio a lasciarla andare.

Mi sento così, un involucro che ha custodito la vita, ma non è stato capace di proteggerla fino in fondo, non è stato capace di nutrirla bene, di farla crescere sana.

Un involucro informe e nero.

Ai medici forse faccio un po’ di pietà. Cercano tutti di rassicurarmi, di proteggermi. Mi dicono che quanto è accaduto non è colpa mia. Come se potesse alleviare il dolore.

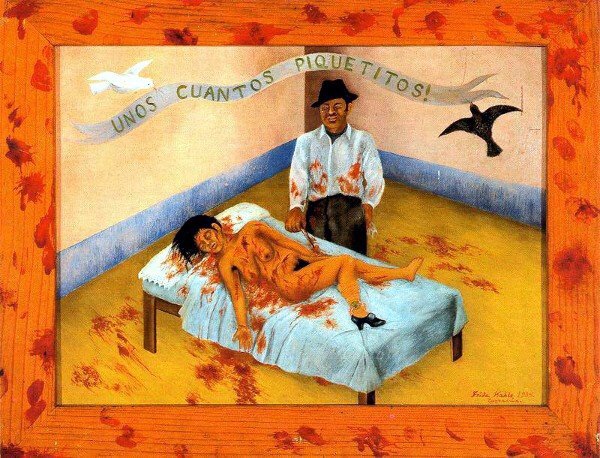

Ma per una volta nella mia vita è come se quel dolore lo volessi guardare in faccia tutto. Me lo volessi addossare tutto.

Me lo vorrei incidere sulla pelle. Forse anche per ricordarmi che non basta la volontà, ci vuole un corpo che quella volontà sia in grado di sostenerla, di portarla in giro.

Con questi pensieri ho iniziato una dieta, che non sta andando da nessuna parte, anzi che mi fa sentire ancora più triste ed inutile.

Guardandomi allo specchio ieri mi chiedevo se sarei più stata me stessa, o meglio sincera con qualcuno.

La risposta che mi sono data è negativa. Non lo sarò più. Non sarò più sincera. Perché per esserlo dovrei raccontare di Vittoria, di tutto questo dolore, farlo fino in fondo, e non credo che questo accadrà mai. O forse riuscirò a raccontarmi con qualcuno, a mostrare il mio dolore, ma certo sarà un rarissimo caso.

E mi accorgo di come il mio volto sia lo stesso, ma dentro sono completamente un’altra.

Le persone che mi conosco da prima di Vittoria ora mi scrutano cercando indizi del mio ritorno alla “normalità”. E glieli sto anche dando, perché mi sento meglio a vivermi questo dolore da sola, protetta nella mia tana.

E’ più semplice (per me e per loro) indossare la mia divisa della normalità, piuttosto che far vedere quella massa informe che ho dentro e che ancora non so cosa diverrà.

Però che fatica.

Non che sia fatica sempre, lo è nei momenti in cui mi sorprende il dolore, un pensiero, un ricordo. E allora il respiro si spezza, gli occhi diventano lucidi. Mi accade ovunque, in qualsiasi situazione, e mi ci vuole una forza di volontà incredibile per tornare dove sono, nel qui ed ora, per asciugarmi quella lacrima che forse sento solo io.

Respiro, ecco mi concentro sul respiro.

Non sempre funziona, ma il più delle volte mi fa tornare dove devo essere, l’aria che riempie i polmoni allenta la tensione.

La nostalgia per quello che sono stata, per quando eri con me, per quello che saremmo dovute essere, quella però non passa mai.

Non credo che passerà mai.

Forse si trasformerà in un pensiero dolce.

Chissà anche in gratitudine poter averti comunque avuta, seppur per così poco, con me, mia piccola, dolcissima Vittoria.